法律上、遺言で定めることができるもの(=法的な効力があるもの)は限定されています。これを「遺言事項」といいます。何を書いても法的な効力があるというわけではありませんので、その点を注意して作成しましょう。

①身分に関する事項

認知・未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定

②相続に関する事項

推定相続人の廃除および取消し・相続分の指定および指定の委託・特別受益の持ち戻しの免除・遺産分割方法の指定および指定の委託・遺産分割の禁止・共同相続人の担保責任の減免加重・遺留分減殺請求方法の指定

③財産処分に関する事項

遺贈・一般財団法人設立のための寄付行為・信託の設定

④遺言の執行に関する事項

遺言執行者の指定および指定の委託

⑤その他の遺言事項

祭祀主宰者の指定・保険金受取人の変更・遺言の撤回

財産をあげる場合には、財産を「やる」「与える」「取得させる」「譲渡する」などの言葉はできるだけ使わず、「相続させる」「遺贈する」という言葉を使いましょう。

※「相続させる」「遺贈する」については後述しておりますので、そちらをご覧ください。

財産を渡したい人を特定します。

①相続人の場合

「妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生)」のように、氏名、遺言者との続柄、生年月日を記載します。

②相続人以外の者に遺贈する場合

氏名、遺言者との続柄、住所、生年月日などを記載します。

③法人に遺贈する場合

名称・商号、本店所在地などを記載します。

渡したい財産を特定します。

①土地の場合

所在・地番・地目・地積などを記載します。

②建物の場合

所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載します。

③付属建物がある場合

符合・種類・構造・床面積などを記載します。

④預金債権

金融機関名・取扱支店名・預金の種類・口座番号などを記載します。

遺留分を侵害する遺言はトラブルになる可能性がありますので、できるだけ遺留分を侵害しないような内容を考えるようにしましょう。

※遺留分については後述しておりますので、そちらをご覧ください。

遺言書に記載されていない財産は、遺産分割協議の対象になります。そのため、遺産の一部についてだけ「相続させる旨の遺言」がなされていて、残余財産については何も書かれていない場合(または書き忘れている場合)には、残余財産の分割について特別受益の持ち戻しの問題が生じることがあります。問題を避けるためには、すべての財産を遺言書に記載することが望ましいのですが、事実上困難になることがあります。その場合は「その他一切の財産は次男○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる」などの条項を設けることで、財産の記載漏れを防ぐことができます。

⇒詳しくは「特別受益とは」「特別受益の持ち戻しとは」をご覧ください

特定の財産を特定の相続人に「相続させる旨の遺言」で遺産分割方法の指定をした場合に、遺言者の死亡より前にその推定相続人が死亡したときは、その遺産分割方法の指定は効力を生じません。その結果、その相続人の子が代襲相続をすることもありません。遺贈の場合も同様に、遺言者の死亡より前に受遺者が死亡したときは効力を生じません。そこで、そういった場合に備えて「遺言者は、下記不動産(記載略)を長男○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長男○○が死亡したときは、遺言者の孫(○○の長男)△△(平成□年□月□日生)にこれを相続させる」などのように、その財産をどうするのかを予備的に書くことができます。

民法・その他の法律では遺言できる事項(遺言事項)を限定していますので、遺言事項以外のことを書いたとしても遺言としての法的な効力はありません。しかし、遺言事項以外のことは法的な効力がないというだけで、他のことを書いてはいけないわけではありませんので、いわゆる付言事項として記載することはできます。付言事項でよく書かれる例としては、家族への感謝の言葉や希望する葬儀の方法などがあります。また、法定相続分とは違う分配を望む場合や遺留分を侵害する場合などは、なぜ特定の相続人に多くの財産を与えるのかの理由などを書くことも大切となります。遺言者が考える相続人への公平・平等は、各相続人が考えている公平・平等とは必ずしも一致しないことがあります。そのため、遺言によるトラブルをできるだけ避けるためにも「遺言者の想い」を付言として書いておきましょう。

遺言で財産をあげるには「相続させる」や「遺贈する」という言葉を使います。「相続させる」は相続人にしか使えませんが、「遺贈する」は相続人や相続人以外の第三者に対しても使うことができます。特定の財産を特定の相続人に「相続させる」と書いてある遺言の場合は、遺産分割方法の指定となり、遺産分割協議をしなくてもその相続財産はその特定の相続人が単独で所有することになります。そのため、「相続させる」で不動産の所有権が移転した場合、単独申請で所有権移転登記をすることができます。一方「遺贈する」の場合は、遺言執行者が選任されていなければ共同相続人との共同申請となりますので、共同相続人全員の協力が必要となります。相続人に対しては「相続させる」の文言を使うべきではありますが、遺言者の希望する内容によっては「遺贈する」(特定遺贈)を使う方が良いときもあります。

本来の意味では、法定相続分を変動することなく現物分割、換価分割、代償分割などの方法を指定することを意味しますが、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言も遺産分割方法の指定であるとされています。本来の意味の遺産分割方法の指定では、遺言の効力が発生した場合は遺産分割が必要になりますが、「相続させる旨の遺言」の場合は、その特定の相続財産について遺産分割は必要ありません。なお、特定の相続財産が法定相続分を超える場合は「相続分の指定」があったものとされます。「相続分の指定」とは、たとえば相続人が妻と子供二人の場合、妻の法定相続分は1/2ですが、遺言で妻の相続分を3/5などのように相続分を変更することです。

遺贈とは、遺言によって遺産を無償で他人に譲り渡す行為(遺言による贈与)です。遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。

①包括遺贈

包括遺贈は「全財産の1/2をAに遺贈する」などのように「財産全体に対する割合」を指定して遺贈することです。包括遺贈を受けた者を包括受遺者と言いますが、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を負うことになりますので、プラスの財産だけでなく、遺贈された割合でマイナスの財産も引き継ぎます。

②特定遺贈

特定遺贈は「山形県天童市○○○△-△-△の土地をAに遺贈する」や「山形県天童市○○○△-△-△の土地の1/3をAに遺贈する」などのように「特定の財産」を指定して遺贈することです。特定遺贈の場合は、マイナスの財産は引き継ぎません。

受遺者に対して、一定の法律上の義務を負わせたうえで遺贈を行うことも可能です。たとえば、遺言者の死後に遺言者のペットの飼育をすることを負担の内容とする場合などです。負担付受遺者が負担を履行しないときは、遺言者の相続人等が負担の履行を請求することができます。それでも履行しないときは、負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求することができます。また、負担付きの「相続させる旨の遺言」(負担付遺言)もありますが、扱いは負担付遺贈と同様になると考えられています。

遺留分権とは、一定の範囲の相続人が、被相続人の相続財産の一定割合(遺留分)を法律上確保できる権利です。遺留分権を主張できる相続人(遺留分権利者)は、配偶者・子とその代襲者・直系尊属であり、兄弟姉妹とその代襲者には遺留分はありません。この遺留分は遺言によっても奪うことができないものとなりますので、遺言で遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者が遺留分を主張する(遺留分減殺請求の行使)と、遺留分を侵害している限度で無効になります。そのため、遺言者が特に「この財産はこの相続人に相続させたい」という意思が実現できなくなる恐れもあります。このように、一定の範囲の相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害する遺言はできるだけ避けるべきです。しかし、遺留分を侵害する遺言をしてはならないということではありませんので、事情により遺留分を侵害する遺言を作成する場合には、遺留分減殺請求権を行使されることを想定して、遺留分減殺方法の順序を指定するようにしたり、遺言の内容を工夫したりする必要があります。

相続人が直系尊属のみの場合は、下記「遺留分算定の基礎となる財産」の1/3、その他の場合は1/2となります。複数の遺留分権利者がいるときは、全体の遺留分を各相続人の法定相続分で分配した割合になります。

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時にもっていた財産の価額に贈与した財産の価額を加えて、その中から債務の全額を控除して算定されます。贈与とは、相続開始前の一年間になされた贈与になります。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与は、相続開始の一年より前の贈与も含まれます。また、相続人に対する贈与で特別受益と認められるものは、何年前のものであっても遺留分算定の基礎となる財産に算入されます。

⇒詳しくは「特別受益とは」

遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定することができます。

遺言書は作成して終わりではありません。最終の目的は、遺言者が希望した内容を実現することです。遺言の内容を実現することを遺言執行といい、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者を遺言執行者といいます。遺言の内容に、認知や相続人の廃除・取消し、一般財団法人の設立に関するものがある場合は、遺言執行者による執行が必要となります。それ以外に関しては、特に遺言執行者を選定しなくても相続人が行うことができますが、相続人以外に遺贈する場合などは、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

祭祀財産については、慣習に従って承継されるとされていますが、遺言または口頭で祭祀主宰者の指定があるときは指定された者が承継者となります。祭祀主宰者の指定もなく慣習もわからない場合は、家庭裁判所が決定します。なお、祭祀主宰者に指定された者は辞退することはできません。

祭祀財産とは系譜(家系図など)、祭具(位牌・仏壇仏具・神棚など)、墳墓のことで、相続財産には含まれません。

生命保険金受取人の変更をする場合、できれば生前に変更しておいたほうがよいですが、遺言で変更することもできます。

遺言で受取人の変更をした場合は、遺言の効力発生後(遺言者の死亡後)に保険契約者の相続人が保険会社に通知しなければなりません。また、被保険者の同意も必要とされています。注意が必要なのは、遺言で受取人の変更をすることができると明確になったのは平成22年4月1日施行の保険法によるものなので、保険法の施行前に締結された保険契約には適用されません。ただし、生命保険契約の特則で、遺言による受取人変更を認めている保険会社もありますので、その場合は変更できることもあります。受取人の変更を忘れていたりすると、トラブルになるケースもありますので、しっかり受取人が誰であるのかを確認しましょう。

⇒詳しくは「すでに亡くなっている者が生命保険受取人になっている場合」をご覧ください。

特定の財産を「遺贈する」と書いた場合、遺言者の死亡時にその特定された財産が無いときは遺贈の効力は生じません。しかし、たとえばその特定の財産が300万円の「定期預金」である場合は、その定期預金が無い(または解約などで無くなった)ときでも300万円を遺贈されたものと推定されます。その結果、相続人は遺産から300万円分を受遺者に渡さなければなりません。なお、遺贈された財産が「定期預金」ではなく「普通預金」の場合は、その口座に残っている残高に限られるとされています。

⇒特別受益・特別受益の持ち戻しについては「特別受益とは」「特別受益の持ち戻しとは」をご覧ください。

相続人に特別受益があったと認められる場合、相続財産に特別受益を持ち戻すことになりますが、遺留分に反しない限り、これを遺言で免除することができます。生前贈与についての持ち戻し免除の意思表示は、明示的でも黙示的でも構わないとされていますが、遺贈についての持ち戻し免除の意思表示は、遺言で行う必要があるとされています。特別受益の持ち戻しが免除されると、その特別受益を相続財産に含めて遺産分割を行う必要はなくなります。なお、特別受益の持ち戻しの問題は、遺言書がない場合や遺言書にすべての財産について遺産分割方法の指定がされていない場合に起こります。そのため、遺言書にすべての財産について遺産分割方法の指定がされている場合には、特別受益の持ち戻し免除を記載する必要はありません。

共同遺言とは、二人以上の者が同一の証書で遺言することをいいますが、民法で共同遺言は禁止されています。

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約です。遺贈は遺言者の一方的な行為ですが、死因贈与は贈与者が生きている間に受贈者と契約を交わしますので、相手の承諾が必要となります。

遺贈と死因贈与の相違点は以下のとおりになります。なお、どちらも贈与税ではなく相続税が適用されます。

①包括遺贈

・借金などの債務も引き継ぐ

・不動産取得税がかからない

・財産をあげたい相手が受け取らない可能性がある

②特定遺贈

・相続人以外の者への場合は不動産取得税がかかる

・財産をあげたい相手が受け取らない可能性がある

③死因贈与

・贈与される財産の内容がわかる

・不動産取得税がかかる

・仮登記をすることができる

遺言書を作成した場合、生前は見つからないように保管しなければなりません。しかし、亡くなった後は確実に発見されるようにしなければ遺言書を作成した意味がありません。対策としては以下のようなことが考えられます。

①遺言書を作成したことと、その保管場所を信頼できる人に話しておき、もしもの場合は相続人や関係者に知らせるように頼んでおく

②誰にも話しておかない場合には、金庫・鍵付の引出など、遺言者の死後に家族などが確実に見ると思われる場所に入れておく

③銀行の貸金庫

※遺言者の死後、貸金庫を開扉するには相続人全員の同意が必要になります。

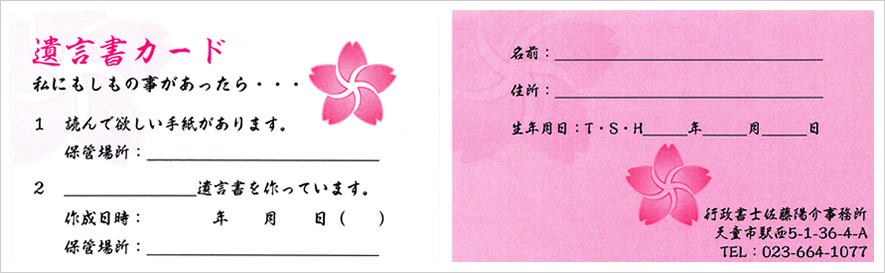

※当事務所で遺言書作成サポートをご依頼いただいた方で、ご希望があれば「遺言書カード」をお渡ししております。遺言書は発見されなければ意味がありません。名刺サイズになっていますので、必要事項を書いて財布の中などに入れておき、もしもの場合には遺言書の存在を知らせられるようにしておきましょう。